Экспериментальная

деятельность

в детском саду

Воспитатель МБДОУ «Селекционный детский сад»

Льговского района Курской области

Актуальность темы:

Экспериментирование –это деятельность по изучению окружающего мира с помощью различных специальных и неспециальных манипуляций, продуманных и выстроенных действий с целью получения какого-нибудь результата. Малыш-природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Наряду с игровой деятельностью, огромное значение в развитии ребенка, имеет познавательная деятельность, которая понимается главным образом, как поиск знаний самостоятельно или под руководством взрослых. Исследовательская деятельность, экспериментирование помогает строить отношения между взрослыми(воспитателями) и детьми на основе партнёрства. Поэтому тему проекта я выбрала «Экспериментирование в детском саду».

Поощрять и направлять исследовательскую инициативу детей, создавать условия для исследовательской активности детей.

Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы.

Упражнять в наблюдательности за окружающей средой.

Создавать условия для развития образного мышления, сообразительности, внимания.

Закреплять навыки проведения опытов.

Воспитывать интерес к экспериментированию, аккуратность при

проведении опытов.

Опыты с водой

Опыт 1. «Вода прозрачная»

Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой - с молоком. В оба стаканчика положить палочки или ложечки. В каком из стаканчиков они видны, а в каком - нет? Почему? Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком - нет. Вывод: вода прозрачная, а молоко - нет.

Опыт 2. «У воды нет запаха»

Предложите детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет (или совсем не пахнет). Из самых лучших побуждений они вас начнут уверять, что вода очень приятно пахнет. Пусть нюхают еще и еще, пока не убедятся,

что запаха нет. Однако подчеркните, что вода из водопроводного

крана может иметь запах, так как ее очищают специальными

веществами, чтобы она была безопасной для вашего здоровья.

Опыт 3 «Лед - твердая вода»

Принесите сосульки в помещение, поместив каждую в отдельную посуду, чтобы ребенок наблюдал за своей сосулькой. Если опыт проводится в теплое время года, сделайте кубики льда, заморозив воду в холодильнике. Вместо сосулек можно взять шарики из снега.

Дети должны следить за состоянием сосулек и кубиков льда в теплом помещении. Обращайте их внимание на то, как постепенно уменьшаются сосульки и кубики льда. Что с ними происходит? Возьмите одну большую сосульку и несколько маленьких. Следите, какая из них растает быстрее.

Важно, чтобы дети обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда растают за разные промежутки времени.

Вывод: лед, снег-это тоже вода.

Опыт 4 «Вода - жидкая, может течь»

Дайте детям два стаканчика - один с водой, другой - пустой, и предложите аккуратно перелить воду из одного в другой. Льется вода? Почему? Потому что она жидкая. Если бы вода не была жидкой, то она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана

Опыт 5 «Пар - это тоже вода»

Возьмите термос с кипятком. Откройте его, чтобы дети увидели пар. Но нужно доказать еще, что пар - это тоже вода. Поместите над паром стекло или зеркальце. На

нем выступят капельки воды, покажите их детям.

Опыт 6 «В воде одни вещества растворяются, другие не растворяются»

Возьмите два стаканчика с водой. В один из них дети положат обычный песок и попробуют размешать его ложкой. Что получается? Растворился песок или нет? Возьмем другой стаканчик и насыплем в него ложечку сахарного песка, размешаем его. Что теперь произошло? В каком из стаканчиков песок растворился? Напомните детям, что они постоянно размешивают сахар в чае. Если бы он в воде не растворялся, то людям пришлось бы пить несладкий чай.

Предложите детям размешать акварельную краску в стаканчике с водой. Желательно, чтобы у каждого ребенка была своя краска, тогда вы получите целый набор разноцветной воды.

Почему вода стала цветной? Краска в ней растворилась.

Опыт 8 «Вода нужна всем»

Вода необходима растениям. Возьмите горошины. Одни поместите на блюдце в намоченную ватку, а вторые – на другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на несколько дней. У одних горошин, которые были в ватке с водой появились росточки, а у других – нет. Дети наглядно убеждаются о роли воды в развитии, произрастания растений

Опыт 9 «Какая лужа высохнет быстрее?».

Дождь иногда бывает очень сильным, и после него остаются большие лужи, а после маленького дождя лужи бывают: (маленькими). Предложить посмотреть, какая лужа высохнет быстрее - большая или маленькая. (Воспитатель разливает воду на асфальте, оформляя разные по размеру лужи). Почему маленькая лужа высохла быстрее? (Там воды меньше). А большие лужи иногда высыхают целый день.

Опыт 10 «Куда делась вода?».

Дети наливают равное количество воды в ёмкости; вместе с воспитателем делают отметку уровня; одну банку закрывают плотно крышкой, другую - оставляют открытой; обе банки ставят на подоконник.

В течение недели наблюдают процесс испарения, делая отметки на стенках ёмкостей и фиксируя результаты в дневнике наблюдений. Обсуждают, изменилось ли количество воды (уровень воды стал ниже отметки), куда исчезла вода с открытой банки (частицы воды поднялись с поверхности в воздух). Когда ёмкость закрыты, испарение слабое (частицы воды не могут испариться с закрытого сосуда).

Опыт 11 «Можно ли склеить бумагу водой».

Возьмём два листа бумаги. Двигаем один в одну сторону, другой в другую.

Смачиваем водой, слегка сдавливаем, пробуем сдвинуть-безуспешно.

Вывод: вода обладает склеивающим эффектом.

Опыты с песком

ОПЫТ 12 «Песок»

Возьмите чистый песок и насыпьте его в лоток. Вместе с детьми через лупу рассмотрите форму песчинок. Она может быть разной; расскажите детям, что в пустыне она имеет форму ромба. Пусть каждый ребенок возьмет в руки песок и почувствует, какой он сыпучий.

Вывод: Песок сыпучий и его песчинки бывают разной формы.

ОПЫТ 13 «Мокрый песок»

Мокрый песок взять в ладонь и попробовать сыпать струйкой, он будет падать с ладони кусками. Формочку для песка заполнить мокрым песком и перевернуть ее. Песок сохранит форму формочки.

Вывод: мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, зато он может принимать любую нужную форму, пока не высохнет.

Опыт 14 «Песчаный конус»

Установить свойства песка.

Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал в одно место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном месте, то в другом возникают сплывы; движение песка похоже на течение.

Вывод: Песок может двигаться.

Опыт 15 «Своды и тоннели»

Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, а выбираются целыми и невредимыми.

Вставляем в трубочку карандаш. Затем трубочку с карандашом засыпаем песком так, чтобы концы трубочки выступали наружу. Вытаскиваем карандаш и видим, что трубочка осталась не смятой. Вывод: Песчинки образуют предохранительные своды, поэтому насекомые, попавшие в песок, остаются невредимы.

Опыт 16 «Куда исчезла вода»

В стаканчик с песком нальём воды. Потрогаем песок.

Каким он стал?

Куда исчезла вода?

Вывод: вода быстро впитывается в песок.

Опыт 17 «Лепим из песка»

Попробуем слепить из мокрого песка шарики, колбаски. Оставить до высыхания

Что происходит с поделками из песка после высыхания?

Вывод: Из мокрого песка можно лепить, но после высыхания он

рассыпается.

Опыт 18 «На мокром песке остаются следы, отпечатки»

Предложить на сухом песке оставить отпечатки ладошек.

Хорошо видны отпечатки?

Педагог смачивает песок, перемешивает его, ровняет, предлагает на мокром песке оставить отпечатки ладошек.

Теперь получается? (Посмотрите, виден каждый пальчик)

Вывод: На мокром песке остаются следы, отпечатки, а на сухом нет.

Опыт 19 «Легко ли сыпется песок»

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой струйкой.

Легко ли он сыпется?

Вывод: сухой песок легко сыпется и рассыпается на песчинки.

Опыт 20 «Откуда берётся песок»

Возьмите 2 камня и постучите ими друг о друга, потрите их над листом бумаге.

Как вы думаете, что это сыплется?

Возьмите лупы, рассмотрите это.

Как мы получили песок?

Как в природе появляется песок?

Вывод: Ветер, вода разрушают камни, в результате чего и появляется песок.

Опыт 21 « Легкие ли песчинки и частички глины?»

В банке создадим искусственный ветер. Подуем через трубочки на песок и глину. Что происходит? (песок разлетается, песчинки двигаются быстро, частички глины не сдуваются, или сдуваются с трудом)

Вывод: песчинки легко сдуваются, а слипшиеся частички глины нет.

Опыт 22. «Фильтрация воды».

Через песок пропускаем « грязную» воду. Сравниваем отфильтрованную воду с «грязной». Вода стала прозрачной.

Вывод: песок – это природный фильтр, он очищает воду.

Опыты с воздухом

Детям предлагается "утопить" игрушки, наполненные воздухом, в том числе спасательные круги. Почему они не тонут?

Вывод: Воздух легче воды.

Приготовьте на столиках миски с водой на каждого ребёнка. Дети - это ветры. Они дуют на воду. Что получается? Волны.

Вывод: Чем сильнее дуть, тем больше волны.

Опустите кораблики на воду. Дети дуют на кораблики, они плывут. Так и настоящие корабли движутся благодаря ветру. Что происходит с кораблём, если ветра нет? А если ветер очень сильный? Начинается буря, и кораблик может потерпеть настоящее крушение (всё это дети могут продемонстрировать).

Детям предлагается подумать, где можно найти много воздуха сразу? (В воздушных шариках). Чем мы надуваем шарики? (Воздухом) Воспитатель предлагает детям надуть шары и объясняет: мы как бы ловим воздух и запираем его в

воздушном шарике.

Если шарик сильно надуть, он может лопнуть. Почему?

Воздух весь не поместится. Так что главное –

не перестараться (предлагает детям поиграть с шарами).

Предложить детям выпустить воздух из одного шарика. Есть ли при этом звук? Предлагается детям подставить ладошку под струю воздуха. Что они чувствуют? Обращает внимание детей: если воздух из шарика выходит очень быстро, он как бы толкает шарик, и тот движется вперёд. Если отпустить такой шарик, он будет двигаться до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух.

Опыт 28 Воздух внутри нас.

Поставьте перед ребёнком стаканчик с мыльными пузырями

и предложите выдуть мыльные пузыри.

Обсудите, почему они называются мыльными, что внутри

этих пузырей

и почему они такие легкие, летают.

Воспитатель интересуется у детей, в какой хорошо знакомой им игрушке много воздуха. Эта игрушка круглая, может прыгать, катиться, её можно бросать. А вот если в ней появится дырочка, даже очень маленькая, то воздух выйдет из неё и, она не сможет прыгать. (Выслушиваются ответы детей, раздаются мячи). Детям предлагается постучать об пол сначала спущенным мячом, потом обычным. Есть ли разница? В чём причина того, что один мячик легко отскакивает от пола, а другой почти не скачет?

Вывод: чем больше воздуха в мяче, тем лучше он скачет.

Опыт 30 «Почувствуй воздух»

Дети машут веером возле своего лица. Что чувствуем?

(ответы детей).

Вывод: воздух мы видим, но он везде окружает нас.

Попробуем взвесить воздух. Возьмите палку длинной около 60-ти см. На её середине закрепите верёвочку, к обоим концам которой привяжите два одинаковых воздушных шарика. Подвесьте палку за верёвочку. Палка висит в горизонтальном положении. Предложите детям подумать, что произойдёт, если вы проткнёте один из шаров острым предметом. Проткните иголкой один из надутых шаров. Из шарика выйдет воздух, а конец палки, к которому он привязан, поднимется вверх. Почему? Шарик без воздуха стал легче. Что произойдёт, когда мы проткнём и второй шарик? Проверьте это на практике. У вас опять восстановится равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, так же, как и надутые.

Пустой стакан опускают в таз с водой так, чтобы он начал заполняться. Что происходит? Почему из стакана выходят пузырьки? Это вода вытесняет воздух из стакана. Большинство предметов, которые выглядят пустыми, на самом деле заполнены воздухом.

Вывод : Воздух заполняет любое пространство, поэтому ничто не является пустым.

Предложить детям обследовать пакет, узнать,

что в нем, объяснить, почему они так думают и

попробовать поймать воздух в целофановый пакет.

Интернет

Опыт1

Опыт2

Опыт3

Опыт4

Опыт5

Опыт7

Опыт8

Опыт13

Опыт14

Опыт16

Опыт17

Опыт18

Опыт19

Опыт22

Опыт23

Опыт24

Опыт26

Опыт27

Опыт28

Опыт29

Опыт31

Опыт32

Опыт33

Мальчик с лупой

Cлайд 1

Детское экспериментирование Презентация подготовлена воспитателем МАДОУ детский сад № 2 ГО город Нефтекамск РБ Поняевой Ириной Ивановной, руководителем кружка «Почемучки» 2012 годCлайд 2

Эксперимент (от лат. experimentum - опыт, проба) один из основных методов познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления природы или общества. Любой опыт, любая попытка, проба осуществить что-либо каким - либо способом. Любой эксперимент предполагает проведение практических действий с целью проверки и сравнения. «Люди, научившиеся … наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл». К.Е. Тимирязев

Эксперимент (от лат. experimentum - опыт, проба) один из основных методов познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления природы или общества. Любой опыт, любая попытка, проба осуществить что-либо каким - либо способом. Любой эксперимент предполагает проведение практических действий с целью проверки и сравнения. «Люди, научившиеся … наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл». К.Е. Тимирязев

Cлайд 3

"Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал". Сухомлинский В.А. Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.

"Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал". Сухомлинский В.А. Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.

Cлайд 4

Цели экспериментирования Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность. Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение); Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов.

Цели экспериментирования Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность. Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение); Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов.

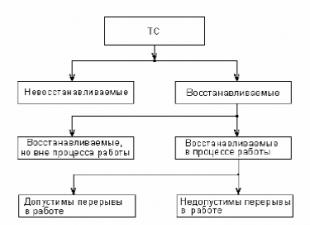

Cлайд 5

СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); Выдвижение гипотезы; Поиск и предложение возможных вариантов решения; Сбор материала; Обобщение полученных данных.

СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); Выдвижение гипотезы; Поиск и предложение возможных вариантов решения; Сбор материала; Обобщение полученных данных.

Cлайд 6

Алгоритм подготовки и проведения познавательно – исследовательской деятельности Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, рассматривание иллюстративных материалов, зарисовки отдельных явлений, фактов и прочее) по изучению теории вопроса. Типа, вида и тематики непосредственно образовательной деятельности (НОД) - экспериментирования. Выбор цели, задач работы с детьми (как правило, это образовательные, развивающие, воспитывающие задачи). Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики, мышления. Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования, учебных пособий (в мини - лаборатории или центре науки). Выбор и подготовка пособий и оборудования с учётом сезонности, возраста детей, изучаемой темы. Обобщение результатов наблюдений в различной форме (дневники наблюдений, коллажи, мнемотаблицы, фото, пиктограммы, рассказы и рисунки и т.д.) с целью подведения детей к самостоятельным выводам по результатам исследования.

Алгоритм подготовки и проведения познавательно – исследовательской деятельности Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, рассматривание иллюстративных материалов, зарисовки отдельных явлений, фактов и прочее) по изучению теории вопроса. Типа, вида и тематики непосредственно образовательной деятельности (НОД) - экспериментирования. Выбор цели, задач работы с детьми (как правило, это образовательные, развивающие, воспитывающие задачи). Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики, мышления. Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования, учебных пособий (в мини - лаборатории или центре науки). Выбор и подготовка пособий и оборудования с учётом сезонности, возраста детей, изучаемой темы. Обобщение результатов наблюдений в различной форме (дневники наблюдений, коллажи, мнемотаблицы, фото, пиктограммы, рассказы и рисунки и т.д.) с целью подведения детей к самостоятельным выводам по результатам исследования.

Cлайд 7

Мини - лаборатория (центр науки) В мини - лаборатории (центре науки) могут быть выделены: - место для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.д.); - место для приборов; - место для выращивания растений; - место для хранения материалов (природного, «бросового»); - место для проведения опытов; - место для неструктурированных материалов (стол «песок - вода» или ёмкость для воды, песка, мелких камней и т.д.).

Мини - лаборатория (центр науки) В мини - лаборатории (центре науки) могут быть выделены: - место для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.д.); - место для приборов; - место для выращивания растений; - место для хранения материалов (природного, «бросового»); - место для проведения опытов; - место для неструктурированных материалов (стол «песок - вода» или ёмкость для воды, песка, мелких камней и т.д.).

Cлайд 8

Приборы и оборудование мини - лаборатории: - Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, настольные); магниты, термометры, бинокли, электрическая цепь, верёвки, линейки, песочные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, взбивалки, мыло, щётки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, ножницы, отвёртки, винтики, тёрка, клей, наждачная бумага, лоскуты ткани, клей, колёсики, мелкие вещи из различных материалов (дерево, пластмасса, метал), мельницы. - Ёмкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, воронки, сито, формочки, лопатки. - Материалы: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа и т.п.); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т.п.). - Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие листья, измельчённый пенопласт.

Приборы и оборудование мини - лаборатории: - Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, настольные); магниты, термометры, бинокли, электрическая цепь, верёвки, линейки, песочные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, взбивалки, мыло, щётки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, ножницы, отвёртки, винтики, тёрка, клей, наждачная бумага, лоскуты ткани, клей, колёсики, мелкие вещи из различных материалов (дерево, пластмасса, метал), мельницы. - Ёмкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, воронки, сито, формочки, лопатки. - Материалы: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа и т.п.); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т.п.). - Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие листья, измельчённый пенопласт.

Cлайд 9

Планирование работы с детьми по экспериментированию младшего дошкольного возраста (четвёртый год жизни)

Планирование работы с детьми по экспериментированию младшего дошкольного возраста (четвёртый год жизни)

Cлайд 10

Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования у детей элементарных обследовательских действий педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 1) сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах (может быть использована дидактическая игра типа «Чудесный мешочек»); 2) сравнивать схожие по внешнему виду предметы: шуба - пальто, чай - кофе, туфли - босоножки (дидактическая игра типа «Не ошибись»); 3) учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (Почему стоит автобус?); 4) активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт (Почему песок не рассыпается?); вторая младшая группа

Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования у детей элементарных обследовательских действий педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 1) сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах (может быть использована дидактическая игра типа «Чудесный мешочек»); 2) сравнивать схожие по внешнему виду предметы: шуба - пальто, чай - кофе, туфли - босоножки (дидактическая игра типа «Не ошибись»); 3) учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (Почему стоит автобус?); 4) активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт (Почему песок не рассыпается?); вторая младшая группа

Cлайд 11

Основное содержание исследований, производимых детьми, предполагает формирование у них представлений:

Основное содержание исследований, производимых детьми, предполагает формирование у них представлений:

Cлайд 12

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 2. О природных явлениях (снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, со снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, притяжение). 3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, луковицы; проращивание растений - гороха, бобов, семян цветов). 4. О способах исследования объекта (раздел «Кулинария для кукол»: как заварить чай, как сделать салат, как сварить суп). 5. Об эталоне «1 минута». 6. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для рисования и прочее).

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 2. О природных явлениях (снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, со снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, притяжение). 3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, луковицы; проращивание растений - гороха, бобов, семян цветов). 4. О способах исследования объекта (раздел «Кулинария для кукол»: как заварить чай, как сделать салат, как сварить суп). 5. Об эталоне «1 минута». 6. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для рисования и прочее).

Детское экспериментирование является одним из методов обучения и развития естественнонаучных представлений дошкольников. В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно- следственную связь, соблюдать правила безопасности.

В процессе организации опытно- экспериментальной деятельности решаются следующие задачи: формирование способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей; включение детей в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; обогащение); расширение перспектив развития поисково- познавательной деятельности, поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности, наглядных средств (эталонов, символов)

Одним из условий решения задач по опытно-экспериментальной деятельности в детском саду является организация развивающей среды. Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых минут его жизни. Основными требованиями, предъявляемыми к среде, как развивающему средству, является обеспечение развития активной самостоятельной детской деятельности.

Опыты и эксперименты Наиболее интересны для детей опыты- эксперименты. Опыты – словно фокусы. Только загадка фокусов так и останется неразгаданной, а вот все что, получается в результате опытов, можно объяснить и понять. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, наглядно показать связи между живым и неживым в природе. Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?»

В процессе экспериментирования дети учатся: -Видеть и выделять проблему. -Принимать и ставить цели. -Решать проблемы. -Анализировать объект и явления. -Выделять существенные признаки и связи. -Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. -Осуществлять эксперимент. -Выдвигать гипотезы, предложения. -Делать выводы.

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Семинар для педагогов «Экспериментирование – одна из форм развития познавательно-исследовательской деятельности воспитанников» Подготовил: ст. воспитатель Недохлебова О.А.

Цель познавательно-исследовательской деятельности в детском саду Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления

ФГОС Образовательная область «Познавательное развитие» Формы развития познавательно-исследовательской деятельности Экспериментирование; Исследование; Коллекционирование; Проектирование.

ФГОС ДОО Интегративное качество «Любознательный, активный» Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

Китайская пословица гласит: « Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму!» Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам!!!

Основные характеристики детского экспериментирования: Слово «эксперимент» происходит от греческого слова « ехреriтепtum », что переводится как «проба, опыт». Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности в которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе саморазвития дошкольников. Формы экспериментирования – (познавательная, продуктивная). В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность детей, направлено на получение: Новые сведения, новые знания (познавательная форма); На получение продуктов творчества (продуктивная форма).

Структура детского экспериментирования ЦЕЛЬ: развитие умений ребёнка взаимодействовать с исследуемыми объектами в «лабораторных» условиях как средствами познания окружающего мира. ЗАДАЧИ: 1. развитие мыслительных процессов; 2. развитие мыслительных операций; 3. освоение методов познания; 4. развитие причинно-следственных связей и отношений. СОДЕРЖАНИЕ: информация об объектах и явлениях, предметах. МОТИВ: познавательные потребности, познавательный интерес. СРЕДСТВА: язык, речь, поисковые действия. ФОРМЫ: элементарно-поисковая деятельность, опыты, эксперименты. УСЛОВИЯ: постепенное усложнение, организация условий, использование проблемных ситуаций. РЕЗУЛЬТАТ: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской работы, новые знания и умения.

Решение задач можно осуществлять в 2 вариантах: дети проводят эксперимент, не зная его результата, и таким образом приобретают новые знания; дети вначале предсказывают вариант, а затем проверю, правильно ли они мыслили. Продолжительность эксперимента определяется многими факторами: Особенностями изучаемого явления, Наличием свободного времени, Состоянием детей, их отношением к данному виду деятельности. Если дети устали, занятие прекращаем заранее задуманного срока, если же, наоборот, интерес к работе велик, ее можно продолжить сверх запланированного времени.

Экспериментальная деятельность с детьми организовывается по пяти взаимосвязанным направлениям: “Живая природа” (растения и животные как живые организмы, строение, функции и назначение их частей и др.). “Неживая природа” (воздух, вода, почва и др.). “Физические явления” (свет, звук, магнетизм, превращение твердых тел в жидкие, жидких – в газообразные и наоборот и др.). “Человек” (функционирование организма и др.). “Рукотворный мир” (материалы и их свойства).

Последовательность детского экспериментирования

« Пустая голова не рассуждает: чем больше опыта, тем больше способна она рассуждать….» П.П. Блонский «Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл.» К.Е.Тимирязев Спасибо за внимание к экспериментальной деятельности! Творческих успехов!

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ТЕМА «ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ».

Цели использования экспериментирования в работе с детьми:Создание условий для формирования основного целостного мировидения ребенкадошкольного возраста средствами физического эксперимента.Развитие наб...

Адаптационные процессы охватывают три стороны: ребенка, его родителей и педагогов. От того, насколько каждый готов пережить адаптацию, зависит конечный результат - спокойный ребенок, с удовольствием п...

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира является метод экспериментирования, который относится к познавательно - речевому развитию. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное то, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. Ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, настроен на познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведан - ное. Ему предоставляется, возможность самому найти ответы на вопросы. Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи).

Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного общения со сверстниками, проявлению самостоятельности, самоорганизации, свободу действий, и в то же время - ответственность. Следует подчеркнуть, что важнейшим условием успешного развития исследовательской активности детей в экспериментировании являются компетентность воспитателя в данных вопросах, его стремление к постоянному самообразованию, совершенствованию организационно - проектировочных умений, увлеченность экспериментированием, стремление проявлять живой интерес к детской поисковой деятельности, создавать в группе атмосферу творчества, исследовательского поиска и радости открытий.

Важно помнить, что НОД является итоговой формой работы исследовательской деятельности, позволяющей систематизировать представления детей. Проблемные ситуации, эвристические задачи, экспериментирование могут быть частью любого занятия (по ФЭМП, развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию и т д.) ориентированного на разные виды деятельности (музыкальной, изобразительной, естественнонаучной и др.)

Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность. Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение); Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов. Примерные цели экспериментирования.

Развивающая среда должна обеспечивать развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет в центрах экспериментирования (с распределением материала по разделам: " Песок, глина, вода ", " Звук ", " Магниты ", " Бумага ", " Свет ", " Стекло ", " Резина " « Дерево » и т. д.)

Формы работы по поисково - экспериментальной деятельности. - занятия; - беседы познавательно - эвристического характера; - знаково - изобразительные средства; - лабораторные работы; - киносеансы; - прослушивание аудиозаписей; - дидактические и развивающие игры, упражнения; - сюжетно - ролевые игры; - эксперименты и опыты; - рассматривание картин; - наблюдения за живыми объектами и явлениями природы; - экскурсии и целевые прогулки; - работа в уголках природы; - экологическая троп экскурсии и целевые прогулки; - акции добрых дел; - предметные недели; - кружковая деятельность; - конкурсы; - праздники, развлечения, вечера досуга; - театрализованная деятельность; - Дни открытых дверей; - диагностика развития детей.

Психологический комфорт Содержание Материалы меняются, находятся в свободном доступе Комплексно - тематическое планирование Интеграция ОО Педагог – партнер, всегда рядом Поддержание интереса Картотека экспериментов (цель, содержание, оборудование, фиксирование результата) Личностно – ориентированный подход Центры экспериментирования Развивающая среда Психолого-педагогические условия для развития детского экспериментирования

Примерный алгоритм проведения занятия - экспериментирования 1. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, чтение, беседы, рассматривание, зарисовки) по изучению теории вопроса. 2. Определение типа вида и тематики занятия - экспериментирования. 3. Выбор цели задач работы с детьми (познавательные, развивающие, воспитательные задачи). 4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, мышления. 5. Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования учебных пособий. 6. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей изучаемой темы. 7. Обобщение результатов наблюдений в различных формах (дневники наблюдений, таблицы, фотографии, пиктограммы, рассказы, рисунки и т. д.) с целью подведения детей к самостоятельным выводам по результатам исследования.

1. Видеть и выделять проблему. 2. Принимать и ставить цель. 3. Решать проблемы. 4. Анализировать объект или явление. 5. Выделить существенные признаки и связи. 6. Сопоставлять различные факторы. 7. Выдвигать гипотезы, предложения. 8. Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 9. Осуществлять эксперимент. 10. Делать вывод. Алгоритм организации детского экспериментирования.

Формы фиксации опытов и экспериментов. Календарь погоды. Календарь природы. Дневник наблюдений. Составление устного рассказа о рассматриваемом объекте (явлении). Сравнение с уже известными детям объектами. Изучение взаимообратных процессов. Включение в сюжетно - ролевые игры. Картинки, фотографии, схематические зарисовки. Объемные изображения или игрушки. Отдельные буквы и слова. Натуральные объекты. Циферблаты. Записи звуков. Зарисовывание объекта. Схематическое зарисовывание. Использование условных знаков. Обведение объектов. Планы - схемы. Подсчет количества объектов. Рисунки - прогнозы. Фотографирование. Запись воспитателя.

Организация мини - лабораторий в детском саду В мини - лабораториях может быть выделено: 1. Место для постоянной выставки. 2. Место для приборов. 3. Место для выращивания растений. 4. Место для хранения природного и бросового материалов. 5. Место для проведения опытов. 6. Место для неструктурированных материалов (стол « песок - вода » и емкость для песка и воды и т. д.)

Приборы и оборудование для мини - лабораторий 1. Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, пипетки, линейки, глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, щетки, губки, желоба, одноразовые шприцы, пищевые красители, песочные часы, ножницы, отвертки, винтики, терка, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, клей, колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и т. п. 2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, воронки, сита, лопатки, формочки. 3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т. д.), бросовые (пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т. д.) 4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, пенопласт и т. д.

Работа по экспериментированию в младших группах. Работа с детьми младшего возраста направлена на создание условий для сенсорного развития в ходе ознакомления их с явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования обследовательских действий детей педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 1. сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его обследованию (ощупывание, восприятие на вкус, запах и т. д.) 2. сравнивать сходные по внешнему виду предметы. 3. учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений. 4. использовать опыт практической деятельности, игровой опыт.

Младший возраст (примерный перечень) 1. Бусинки, пуговицы. 2. Веревки, шнурки, тесьма, нитки. 3. Пластиковые бутылочки разного размера. 4. Разноцветные прищепки и резинки. 5. Камешки разных размеров. 6. Винтики, гайки, шурупы. 7. Пробки. 8. Пух и перья. 10. Фотопленки. 11. Полиэтиленовые пакетики. 12. Семена бобов, фасоли, гороха, косточки, скорлупа орехов. 13. Спилы дерева. 14. Вата, синтепон. 15. Деревянные катушки. 16. Киндер - сюрпризы 17. Глина, песок. 18. Вода и пищевые красители. 19. Бумага разных сортов.

zobiki.ru С чего начать свое дело - Информационный портал.

zobiki.ru С чего начать свое дело - Информационный портал.