Топливо - это горючие вещества, основной составной частью которых является углерод, применяемые с целью получения при их сжигании тепловой энергии.

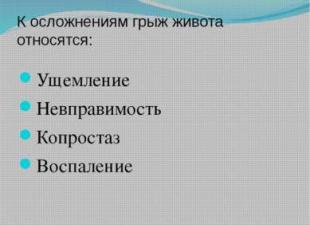

Классификация . По физическому состоянию топливо бывает твердое, жидкое, газообразное. Стекловаренные печи работают на жидком и газообразном топливе.

К топливу, используемому для стекловаренных печей, предъявляют ряд требований: при сгорании оно должно выделять значительное количество тепла на единицу своей массы или объема, не должно выделять газов, вредно действующих на здоровье людей, а также отрицательно влияющих на материалы топок и печей, должно быть удобным для транспортирования и сжигания.

Основной характеристикой топлива является его теплотворность Q. Теплотворностью топлива называется количество тепла, выделяемое при полном сгорании единицы массы или объема топлива (1 кг жидкого топлива или 1 м 3 газообразного). Теплотворность измеряется в ккал/кг или ккал/м 3 (в СИ - кДж/кг, кДж/м 3).

Теплотворность различных видов топлива колеблется в широких пределах - от 1000 до 10 000 ккал/кг.

По происхождению топливо подразделяется на естественное и искусственное. Последнее получается в результате переработки естественного топлива. В табл. 3 приводится классификация промышленного топлива.

В промышленности используют твердое, жидкое и газообразное топливо. Различают природное топливо, добываемое на поверхности земли или в ее недрах, и искусственное, получаемое путем переработки природного.

К главным требованиям, предъявляемым к технологическому топливу, относятся: низкая стоимость добычи, низкая стоимость транспортирования, удобство применения, возможность использования с высоким коэффициентом полезного действия, малое содержание вредных примесей.

Различные виды топлива (твердое, жидкое и газообразное) характеризуются общими и специфическими свойствами. К общим свойствам топлива относятся теплота сгорания и влажность, к специфическим - зольность, сернистость (содержание серы), плотность, вязкость и другие свойства.

Теплота сгорания - количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании 1 кг или 1 м 3 топлива. Энергетическая ценность топлива в первую очередь определяется его теплотой сгорания.

Различают высшую и низшую теплоту сгорания. Низшая теплота сгорания отличается от высшей количеством теплоты, затрачиваемой на испарение влаги, содержащейся в топливе и образующейся при сгорании водорода. Низшую теплоту сгорания учитывают для подсчета потребности в топливе и его стоимости при составлении тепловых балансов и определении коэффициентов полезного действия установок, использующих топливо. При сопоставлении различных видов топлива пользуются понятием условного топлива, характеризующимся низшей теплотой сгорания, равной 29 МДж/кг.

Влажность (содержание влаги) топлива снижает его теплоту сгорания вследствие увеличенного расхода теплоты на испарение влаги и увеличения объема продуктов сгорания (из-за наличия водяного пара).

Зольность - количество золы, образующейся при сгорании минеральных веществ, содержащихся в топливе. Минеральные вещества, содержащиеся в топливе, понижают его теплоту сгорания вследствие уменьшения содержания горючих компонентов (основная причина) и увеличения расхода тепла на нагрев и плавление минеральной массы.

Сернистость (содержание серы) относится к отрицательному фактору топлива, так как при его сгорании образуются сернистые газы, загрязняющие атмосферу и разрушающие металл. Кроме того, сера, содержащаяся в топливе, частично переходит в выплавляемый металл, сваренную стекломассу, снижая их качество. Например, для варки хрустальных, оптических и других стекол нельзя использовать топливо, содержащее серу, так как сера значительно понижает оптические свойства и колер стекла.

Состав топлива . Топливо различных видов, месторождений и шахт различается по своему составу. При рассмотрении твердого и жидкого топлива принято различать следующие его составляющие: углерод, водород, серу, кислород, азот, золу и влагу. Применительно к газообразному топливу под составом понимают в основном: оксид углерода, водород, метан, этан, пропан, бутан, этилен, бензол, сероводород и др. Входящие в состав топлива кислород и азот относят к внутреннему органическому балласту топлива, а золу и влагу - к внешнему.

Состав твердого и жидкого топлива выражают в процентах по массе, газообразного - в процентах по объему.

Твердое и жидкое топливо состоит из горючей и негорючей частей. К горючей части топлива относят углерод, водород, кислород, азот и серу. Кислород и азот не горят; их включают в состав горючей массы условно. Поэтому горючую часть топлива называют условно горючей массой. Негорючая часть топлива - балласт - состоит из влаги и золы. Органическую массу топлива составляют углерод, кислород и азот.

Топливо в том виде, в каком оно поступает в топки печи для сжигания, носит название рабочего топлива. Ввиду того что содержание в нем влаги может колебаться в широких пределах, состав топлива часто характеризуют его сухой массой.

Для обозначения состава, к которому относится содержание того или иного элемента в топливе, применяют индексы о, г, с и р, которые читаются соответственно: о - органическая масса; г - горючая масса; с - сухое топливо; р - рабочее топливо. Например, CO - содержание углерода в органической массе; Sr - содержание серы в условно горючей массе; Ас - содержание, золы в сухом топливе; Wp - содержание влаги в рабочем топливе.

Определение моторному топливу дать легко – это горючее для двигателей внутреннего сгорания. Традиционно классификация основных видов моторного топлива связана с тем, из чего они производятся. То есть топливо рассматривается как продукт перегонки нефти. По этому критерию нефтепродукты делятся на две группы – дистиллятные и остаточные. К первым относятся все виды бензинов, некоторые виды дизельного топлива, керосин и некоторые другие малоизвестные виды. Например, газойль и лигроин. А вот солярка и мазут – это остаточные виды. Их фракции получаются при максимальных температурах перегонки.

Разумеется, дизельное топливо евро 4 относится к дистиллятным продуктам, и в его названии мы видим ещё один признак классификации моторного топлива – экологические свойства. Но он не единственный. На основные характеристики по назначению, то есть для применения в двигателе, влияют и другие факторы. У всех видов топлива, представленных, к примеру, на сайте http://oilresurs.ru/, важнейшей характеристикой является воспламеняемость, то есть способность воздушно-топливной смеси эффективно сгорать.

Важна ещё испаряемость и вязкость топлива, от которой зависит способность его прокачки по топливной системе двигателя, а также содержание смолистых веществ. Эта характеристика, а также степень коксуемости и зольности, влияют на вредные отложения в двигателе. Качественное топливо должно иметь малую химическую активность и не иметь механических примесей. Именно такое моторное топливо перечисленных выше видов предлагает компания ООО «Ойл Ресурс Групп».

Однако, ими не исчерпываются все разновидности горючего для двигателей. Выше были рассмотрены только жидкие нефтепродукты, но широко используется и природный газ. Применяются две его разновидности – сжатый и сжиженный. Сжиженная смесь из пропана и бутана – это третий по распространённости в мире вид топлива. Преимущества – возможность использования на обычных бензиновых моторах и дизелях, экологичность и уменьшение износа двигателя. Разумеется, и меньшая стоимость.

Существуют и другие виды моторного топлива, альтернативные горючему из нефтепродуктов. На традиционных двигателях внутреннего сгорания используется в качестве топлива и спирт. Как правило, это не чистый этанол или метанол, а смесь с бензином в той или иной пропорции. Спирт могут добавлять и как присадку в небольшом количестве для улучшения характеристик, но альтернативным топливом такую смесь считают, если спирта в ней больше 85%. На основе растительного сырья и даже животных жиров производят биодизельное топливо, однако, в целом такие виды моторного топлива пока не получили широкого распространения.

Основным видом жидкого топлива, которое используется в котельных, служит топливный мазут - конечный продукт переработки нефти.

Основные характеристики мазутов: вязкость, температура застывания

Для надежной и долговечной работы механизмов и систем топливосмазочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ. При этом основным критерием характеризующим качество топливосмазочных материалов являются физико-химические свойства. Рассмотрим основные из них.

Плотность - это масса вещества, содержащаяся в единице объема. Различают абсолютную и относительную плотность.

Абсолютная плотность определяется как:

где p - плотность, кг/м3; m - масса вещества, кг; V - объем, м3.

Плотность имеет значение при определении весового количества топлива в резервуарах. Плотность всякой жидкости, в том числе и топлива, изменяется с изменением температуры. Для большинства нефтепродуктов плотность уменьшается с увеличением температуры и увеличивается с уменьшением температуры. На практике часто имеют дело с безразмерной величиной - относительной плотностью. Относительной плотностью нефтепродукта называется отношение его массы при температуре определения к массе воды при температуре 4 °С, взятой в том же объеме, поскольку масса 1 л воды при 4 °С точно равна 1 кг. Относительная плотность (удельный вес) обозначается 20 4 р. Например, если 1 л бензина при 20 °С весит 730 г, а 1 л воды при 4 °С весит 1000 г, то относительная плотность бензина будет равна:

Относительная плотность нефтепродукта 20 4 р принято выражать величиной, относящейся к нормальной температуре (+20 °С), при которой значения плотности регламентируются государственным стандартом. В паспортах, характеризующих качество нефтепродукта, плотность также указывается при температуре +20 °С. Если известна плотность t 4 р при иной температуре, то по ее значению можно вычислить плотность при 20 °С (т.е. привести фактическую плотность к стандартным условиям) по формуле:

где Y - средняя температурная поправка плотности, величина, которая берется в зависимости от ве - личины замеряемой плотности t 4 р по таблице Температурные поправки к плотности нефтепродуктов

Рассматривая плотность как весовую, по объему t V и плотности t 4 p (замеренных при одной и той же температуре t) находится вес топлива при замеренной температуре:

При повышении температуры объем нефтепродуктов увеличивается и определяется по формуле:

где 2 V - объем нефтепродукта при повышении температуры на 1 °С; 1 V - первоначальный объем нефте - продукта; delta t - разность температур; B - коэффициент объемного расширения нефтепродукта Коэффициенты объемного расширения нефтепродуктов в зависимости от плотности при +20 °С на 1 °С

Наиболее распространенными методами измерения плотности ареометрический, пикнометрический и метод гидростатического взвешивания. В последнее время успешно развиваются автоматические методы: вибрационные, ультразвуковые, радиоизотопные, гидростатические.

Вязкость - свойство частиц жидкости оказывать сопротивление взаимному перемещению под действием внешней силы. Различают динамическую и кинематическую вязкость. В практических условиях больше интересует кинематическая вязкость, которая равна отношению динамической вязкости к плотности.

Вязкость жидкости определяется в капиллярных вискозиметрах и измеряется в стоксах (С), размерность которого мм2/с. Кинематическая вязкость нефтепродуктов определяется по ГОСТ 33-82 в капиллярных вискозиметрах ВПЖ-1, ВПЖ-2 и Пинкевича (рис.5). Вязкость прозрачных жидкостей при положительных температурах находят с помощью вискозиметров ВПЖ-1. Вискозиметры ВПЖ-2 и Пинкевича применяют для различных температур и жидкостей. Кинематическая вязкость топлива, предназначенного для применения в высокооборотных дизелях, нормируется при 20 °С, низкооборотных - при 50 °С, моторных масел - при 100 °С. Определение кинематической вязкости в капиллярном вискозиметре основано на том, что вязкость жидкости прямо пропорциональна времени истечения ее через капилляр, обеспечивающий ламинарность потока. Вискозиметр Пинкевича состоит из сообщающихся трубок различающихся диаметром. Для каждого вискозиметра указывается его постоянная С, представляющая собой отношение вязкости калибровочной жидкости к 20 v при 20 °С ко времени протекания к 20 t этой жидкости под действием собственной массы также при 20 °С из объема 2 от метки а до метки б через капилляр 3 в расширение 4:

Вязкость нефтепродукта при температуре t °С находится по формуле:

Фракционный состав определяют по ГОСТ 2177-82 при помощи специального прибора. Для этого в колбу 1 наливают 100 мл исследуемого топлива и нагревают до кипения. Пары топлива поступают в холодильник 3, где конденсируются и далее в виде жидкой фазы поступают в мерный цилиндр 4. В процессе перегонки фиксируют температуру, при которой выкипает 10, 20, 30% и т.д. исследуемого топлива. Перегонку заканчивают, когда после достижения наивысшей температуры наблюдается небольшое ее падение. По результатам перегонки строят кривую фракционной разгонки испытуемого топлива.

Первая - пусковая фракция, обусловленная выкипанием 10% топлива, характеризует его пусковые качества. Чем ниже температура выкипания этой фракции, тем лучше для запуска двигателя. Для зимних сортов бензина необходимо чтобы 10% топлива выкипало при температуре не выше 55 °С, а для летних - не выше 70 °С.

Другая часть бензина, выкипающая от 10 до 90% называют рабочей фракцией. Температура ее испарения не должна быть выше 160 … 180 °С.

Тяжелые углеводороды бензина в интервале от 90% выкипания до конца кипения представляют собой концевые или хвостовые фракции, которые крайне нежелательны в топливе. Наличие этих фракций приводит к отрицательным явлениям при работе двигателя: неполному сгоранию топлива, повышенному износу деталей за счет смывания смазки с гильз цилиндров и разжижения моторного масла в двигателе, увеличению Эксплуатационные свойства дизельного топлива Дизельное топливо используют в двигателях с воспламенением от сжатия, называемых дизелями. Воздух и топливо подаются в камеру сгорания раздельно. В ходе всасывания в цилиндр поступает свежий воздух; при втором ходе сжатия - воздух сжимается до 3 … 4 МПа (30 … 40 кгс/см2). В результате сжатия температура воздуха достигает 500 … 700 °С. В конце сжатия в цилиндр двигателя впрыскивается топливо, образуя рабочую смесь, которая нагревается до температуры самовоспламенения и воспламеняется.

Впрыскиваемое топливо распыляется форсункой, которая помещается в камере сгорания или в форкамере. Средний диаметр капель топлива составляет примерно 10 … 15 мкм.

По сравнению с карбюраторными двигателями дизельные двигатели отличаются высокой экономичностью, так как работают с более высокими степенями сжатия (12 … 20 вместо 4 … 10) и коэффициентом избытка воздуха = 5,1...4,1. Вследствие этого удельный расход топлива у них на 25 … 30% ниже, чем у карбюраторных двигателей.

Дизельные двигатели более надежны в эксплуатации и более долговечны, они обладают лучшей приемистостью, т.е. легче набирают обороты и преодолевают перегрузки. В то же время, дизели от личаются большей сложностью в изготовлении, большими габаритами и меньшей мощностью на единицу веса. Но, исходя из более экономичной и надежной работы, дизели успешно конкурируют с карбюраторными двигателями.

Для обеспечения долговечной и экономичной работы дизельного двигателя дизельное топливо должно отвечать следующим требованиям:

иметь хорошее смесеобразование и воспламеняемость;

обладать соответствующей вязкостью;

иметь хорошую прокачиваемость при различных температурах окружающего воздуха;

Свойство дизельного топлива, характеризующее мягкую или жесткую работу дизеля, оценивают по его самовоспламеняемости. Эту характеристику определяют путем сравнения дизеля на испытуемом и эталонном топливе. Оценочным показателем служит цетановое число топлива.

Топливо, поступающее в цилиндры дизеля, воспламеняется не мгновенно, а через некоторый промежуток времени, который называется периодом задержки самовоспламенения. Чем он меньше, тем за меньший промежуток времени топливо сгорает в цилиндрах дизеля. Давление газов нарастает плавно, и двигатель работает мягко (без резких стуков). При большом периоде задержки самовоспламенения топливо сгорает за короткий промежуток времени, давление газов нарастает почти мгновенно, поэтому дизель работает жестко (со стуком). Чем выше цетановое число, тем меньше период задержки самовоспламенения дизельного топлива, тем мягче самовоспламеняемость дизельного топлива оценивается обычно путем сравнения ее с самовоспламеняемостью эталонных топлив. В качестве эталонных топлив используется нормальный парафиновый углеводород цетан (С16Н34), имеющий малый период задержки самовоспламенения (самовоспламеняемость цетана условно принята за 100) и ароматический углеводород метилнафталин С10Н7СН3, который имеет большой период задержки самовоспламенения (самовоспламеняемость его условно принята за 0) работает двигатель.

Цетановое число топлива численно равно процентному содержанию цетана в его смеси с метилнафталином, которая по характеру сгорания (по самовоспламеняемости) равноценна испытуемому топливу. Используя эталонные топлива, можно получать смеси с любыми цетановыми числами от 0 до 100.

Цетановое число можно определить тремя способами: по совпадению вспышек, по запаздыванию самовоспламенения и по критической степени сжатия. Цетановое число дизельных топлив обычно определяют по методу "совпадения вспышек" на установках ИТ9-3, ИТ9-ЗМ или ИТД-69 (ГОСТ 3122-67). Это одноцилиндровые четырехтактные двигатели, оборудованные для работы с воспламенением от сжатия. Двигатели имеют переменную степень сжатия? = 7 … 23. Угол опережения впрыска топлива устанавливается равным 13° до верхней мертвой точки (В.М. Т). Изменением степени сжатия добиваются, чтобы воспламенение происходило строго в В.М.Т. При определении цетанового числа дизельных топлив частота вращения вала одноцилиндрового двигателя должна быть строго постоянной (п = 900 ± 10 об/мин).

После этого подбирают два образца эталонных топлив, один из которых дает совпадение вспышек (т.е. задержку самовоспламенения, равную 13°) при меньшей степени сжатия, а второй - при более высокой степени сжатия.

Путем интерполяции находят смесь цетана с - метилнафталином, эквивалентную испытываемому топливу, и таким образом устанавливается его цетановое число.

Цетановое число топлив зависит от их улеводородного состава. Наиболее высокими цетановыми числами обладают парафиновые углеводороды нормального строения. Самые низкие цетановые числа у ароматических углеводородов.

Оптимальным цетановым числом дизельных топлив является 40 - 50. Применение топлив с ЦЧ < 40 приводит к жесткой работе двигателя, а ЦЧ > 50 - к увеличению удельного расхода топлива за счет уменьшения полноты сгорания.

Основные определения, классификация и происхождение органического топлива. Элементный и технический состав топлива. Теплота сгорания топлива и способы ее определения. Твердое топливо. Жидкое топливо. Газообразное топливо. Условное топливо .

Топливом называют вещества, способные вступать с кислородом воздуха в быстрый окислительный процесс – горение, выделяя при этом значительное количество теплоты. Топливо представляет собой сложное органическое соединение, входящих в его состав горючих элементов, забалластированных негорючими составляющими, оказывающими значительное влияние на его качество.

Основными его видами являются органические топлива: торф, горючие сланцы, угли, природный газ, продукты переработки нефти.

По способу получения различают природные и искусственные топлива. К

природным относятся натуральные топлива: уголь, сланцы, торф, нефть, природные газы. Из твердых топлив к искусственным относятся кокс, брикеты угля, древесный уголь. Из жидких - мазут, бензин, керосин, соляровое масло, дизельное топливо. Из газовых - газы доменный, генераторный, коксовый. Торф, бурые угли, каменные угли и антрациты образовались в процессе последовательной углефикации отмершей растительной массы.

Дальнейшая классификация каждой группы может быть проведена по их агрегатному состоянию на твердые, жидкие и газообразные топлива.

Состав и качество топлива устанавливается с помощью химического и технического анализа. Для этого берется так называемая средняя проба данной партии топлива, которая должна наиболее правильно отображать свойства и состав всей партии или пласта, из которого добывается топливо. Отбор средней партии проводится в соответствии со специально разработанными инструкциями.

Топливо, добытое из недр, с поверхности земли и доставленное потребителю называют рабочим топливом. В состав рабочего топлива входят: углерод (С), водород (Н), сера летучая(S л), которые при сгорании выделяют определенное количество тепла, кислород (О) и азот(N), представляющие собой внутренний балласт топлива, и, наконец, зола(А) и влага (W), составляющие внешний балласт топлива. Все перечисленные выше элементы, входящие в состав топлива, даются в процентах по весу. Топливо в том виде, в каком оно поступает к потребителю, называется рабочим, а вещество, составляющее его, - рабочей массой. Элементарный химический состав его выражается следующим образом:

C p + H p + O p + N p + S p + A p + W p =100%

Минеральные примеси и влажность одного и того же сорта топлива в разных районах его месторождения и различных местах могут быть разными, а также могут изменяться при транспортировке и хранении. Более постоянным является состав горючей массы топлива. Имея в виду это обстоятельство, для сравнительной теплотехнической оценки различных сортов топлива ввели условные понятия сухой, горючей и органической массы, составляющие которых, выраженные в процентах, обозначаются теми же символами, что и рабочая масса, но соответственно с индексами «с», «г» и «о» вместо индекса рабочей массы, «р».

Влага . Содержание влаги в твердых топливах колеблется в значительных пределах – от 5% до 60%.Влажность жидких и газообразных топлив невелика. Влагу топлива делят на внешнюю (механическую) W вн, % , и внутреннюю (гигроскопическую) W гр, %.Сумма их составляет рабочую влажность

W р = W вн + W гр, [%]

Внешняя влага удаляется из топлива при его естественной сушке в условиях комнатной температуры. Уменьшение веса топлива прекратится при этом тогда, когда наступит равновесие между давлением водяных паров, находящихся в топливе и парциальным давлением водяных паров, находящихся в окружающем воздухе.

Внутренняя влага удерживается в порах топлива вследствие наличия капиллярных сил и удаляется из него только путем нагревания топлива. В сушильном шкафу до 105 0 С. Содержание внутренней влаги в твердом топливе доходит до 10%. Однако найденная таким образом суммарная влажность оказывается меньше действительно находящейся в топливе влажности, потому что в ряде твердых топлив содержится кристаллизационная или гидратная влага, связанная с некоторыми минеральными составляющими топлива: глиной, силикатами, органическими веществами. Эта влага может быть удалена из топлива лишь при температуре 800 0 С.

Наличие влаги в топливе отрицательно сказывается на его качестве, и, следовательно, на работе котельной установки, так как за счет влаги уменьшается в топливе количество горючих веществ, и, конечно, уменьшается количество теплоты, выделяющейся при его сгорании. Кроме этого, часть тепла идет на испарение влаги, и затем уходит вместе с парами из котельной установки, понижая ее к.п.д. Следует отметить также трудность воспламенения топлива, содержащего влагу, увелечение объема дымовых газов, что в свою очередь повышает расход электроэнергии дымососами. При низких температурах уходящих газов наличие в них водяных паров вызывает опасность конденсации последних и возникновения коррозии металлических поверхностей нагрева и дымовых труб.

Зола. Твердый негорючий остаток, получающийся после завершения преобразований в минеральной части топлива в процессе его горения, называют золой. Выход газифицирующейся части примесей уменьшает массу золы по отношению к исходным минеральным примесям топлива, а некоторые реакции, например, окисление железного колчедана, приводят к его увеличению. Обычно масса золы немного меньше массы минеральных примесей в топливе, лишь в горючих сланцах вследствие разложения содержащихся в них карбонатов золы

получается значительно меньше по сравнению с массой минеральных примесей.

Золы как таковой в исходном топливе нет Она возникает в результате сжигания топлива как сухой остаток. В твердых топливах содержание золы колеблется от 2% до 60%.В жидких и газообразных топливах содержание зольного остатка крайне мало.

Зола представляет собой смесь различных минеральных веществ, попавших в топливо. Зола подразделяется на три вида. Первичная зола попадает в исходный материал –древесину- в виде растворенных солей вместе с почвенной водой и равномерно распределяется в ней. Вторичная зола попадает в топливо также извне с подземными водами или в результате горообразующих процессов, происходивших в доистроические времена. Оба вида этой золы выделить из топлива не удается. Третичная зола представляет собой случайную примесь в виде породы, захваченной при добыче топлива и отделяемой от него в результате обогащения.

В топочной камере при высоких температурах часть золы расплавляется,

образуя раствор минералов, который называется шлаком. Из топки шлаки удаляются в жидком или гранулированном состоянии. Для оценки степени засоренности горючей массы топлива зольность относят к его сухой массе, выражая ее в процентах. Зольность определяется сжиганием предварительно высушенной пробы топлива определенной массы в платиновом тигле и прокаливанием до постоянной массы (твердых топлив при температуре 800±25°С, а жидких топлив - 500°С). Зольность топлива изменяется от долей процента в мазуте и древесине до 40-60% в сланцах.

Зола, образующаяся при сгорании топлива при высоких температурах и кратком времени пребывания в топочной камере, по своему химико-минералогическому составу отличается от золы, образующейся при анализе на зольность сжиганием топлива в лабораторных условиях.

Важными свойствами золы являются ее абразивность и характеристики плавкости. Зола с высокой абразивностью вызывает сильный износ конвективных поверхностей нагрева теплогенераторов.

Плавкость золы определяется нагреванием в специальной печи в полувосстановительной газовой среде трехгранной пирамидки стандартных размеров высотой 13 мм и длиной грани ее основания 6 мм, сделанной из измельченной пробы испытуемой золы (ГОСТ 2057-49).

Различают следующие характеристики плавкости золы:

t 1 - температура начала деформации, при которой пирамидка сгибается или вершина ее закругляется;

t 2 - температура начала размягчения, при которой вершина пирамидки

наклоняется до ее основания или пирамидка превращается в шар;

t 3 - температура начала жидкоплавкого состояния, при которой пирамидка

растекается на подставке;

t 0 - температура начала истинно жидкого состояния, при котором расплав

шлака подчиняется законам Ньютона о течении истинной жидкости.

По характеристикам плавкости золы энергетические угли подразделяются на три группы: с легкоплавкой золой t 3 <1350 °С, с золой средней плавкости

1350< t 3 <1450 °С и с тугоплавкой золой t 3 >1450 °С.

Присутствие золы в топливе существенно понижает его ценность и вызывает трудности в процессе его сжигания. Летучая зола, уносимая в газоходы котлоагрегата истирает и загрязняет поверхности нагрева, ухудшая коэффициент теплопередачи. Выпавшая в котлоагрегатах зола и шлак требуют специальных мероприятий по их удалению.

Углерод . Углерод представляет одну самых существенных составляющих каждого топлива и входит в его состав не свободном состоянии, а виде сложных органических соединений с водородом, кислородом, серой и азотом. При горении чистый углерод выделяет 8130ккал\кг (34,4 МДж/кг) и является главным источником теплотворной способности топлива. Содержание углерода в некоторых твердых топливах достигает 95 %.

Водород . Другой важной составляющей топлива является водород, содержание которого в горючей массе твердых и жидких топлив колеблется от 2 до 10%. Много водорода содержится в природном газе, мазуте и горючих сланцах, меньше всего в антраците. По теплотворной способности водород почти в 4 раза превосходит углерод и его теплота сгорания в водяной пар - составляет 10,8 МДж/м 3 (2579 ккал/м 3).э

Сера . Содержание серы в твердых топливах за исключением сланцев невелико. При сгорании сера выделяет незначительное количество тепла. Сера в топливе содержится в трех разновидностях. Органическая сера S 0 и колчеданная Sк составляют так называемую горючую летучую серу:

S л = S 0 + Sк [%]

Третьей разновидностью серы является сера сульфатная – S а, которая уже окислена и поэтому не может выделять тепла, вследствие чего входит в состав золы топлива в виде минеральных соединений с железом и кальцием. Общее содержание серы в топливе составляет

Sоб = Sл + Sа [%]

Органическая сера входит в состав сложных высокомолекулярных органических соединений топлива. Колчеданная сера представляет собой ее соединения с металлами, чаще с железом (FeS_2 - железный колчедан), и входит в минеральную часть топлива. Органическая и колчеданная сера S л _при горении топлива окисляется с выделением тепла. Сульфатная сера входит в минеральную часть топлива в виде сульфатов CaS0 4 и FeS0 4 и поэтому в процессе горения дальнейшему окислению не подвергается. Сульфатные соединения серы при горении переходят в золу. В горючую массу топлива входят S o и S к, которые при сгорании топлива переходят в газообразные соединения SO 2 , и в небольшом количестве в SO 3 .

Содержание серы в твердых топливах обычно невелико. В нефти сера входит в состав неорганических соединений, в природных газах она практически отсутствует, в попутных газах некоторых нефтяных месторождений содержится немного серы в виде сероводорода H 2 S и сернистого газа SO 2 . Образующийся при горении топлива сернистый газ и особенно сопутствующий ему в небольшом количестве серный газ SO 3 вызывают коррозию металлических частей теплогенераторов и отравляют окружающую местность. Вследствие низкой теплоты сгорания - 9,3 МДж/кг (2220ккал/кг) присутствие серы уменьшает теплоту сгорания топлива. Поэтому сера является вредной и нежелательной примесью топлива.

Азот и кислород относятся к внутреннему балласту топлива. Азот является инертным газом. Содержание его в твердом топливе составляет 1-2% и при сгорании топлива он выделяется в свободном состоянии.

Содержание кислорода в топливе колеблется в широких пределах, достигая 40%. Принято считать что весь кислород в топливе связан с водородом и при сгорании топлива образуют водяные пары. Кроме того, кислород, находясь в соединении с водородом или углеродом топлива, переводит некоторую часть горючих в окислившееся состояние и уменьшает его теплоту сгорания. Содержание кислорода велико в древесине и торфе. Азот при сжигании топлива в атмосфере воздуха не окисляется и переходит в продукты сгорания в свободном виде.

Классификацию топлив проводят по следующим критериям:

агрегатному состоянию;

теплоте сгорания;

исходному сырью и способам производства;

целевому назначению или области применения.

По агрегатному состоянию различают топливо твердое, жидкое и газообразное.

Твердое топливо для двигателей внутреннего сгорания применяют редко и только после газификации в газогенераторных уста* новках или в пылевидном состоянии.

Газогенераторные автомобили в сороковые годы получили некоторое распространение и сыграли положительную роль, особенно в тылу во время Великой Отечественной войны, высвободив тысячи тонн бензина для фронта. Для газификации обычно использовали древесные чурки или торф, и в относительно компактных газогенераторах, установленных непосредственно на автомобиле, перерабатывали твердое топливо в генераторный газ, на котором работали двигатели.

Опыты по применению для газификации каменного угля были неудачны, так как зона горения быстро забивалась шлаком. Позднее, в связи с развитием нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, газогенераторные автомобили потеряли свое прежнее значение. Пылевидное угольное топливо также не нашло применения в связи с его высокой зольностью.

Жидкое топливо является основным видом топлива для двигателей внутреннего сгорания всех типов и назначений.

Газообразное топливо с каждым годом приобретает все большее значение как заменитель жидкого топлива. По ряду свойств оно превосходит жидкое топливо, поэтому следует ожидать дальнейшего расширения области его применения.

По теплоте сгорания классификация важна в тех случаях, когда необходимо оценить топливо как энергоноситель, а также при тепловых расчетах двигателей, расчете объемов топливных баков и др. По этому признаку различают три группы топлив:

высококалорийные-с теплотой сгорания более 42 000 кДж/кг;

среднекалорийные - с теплотой сгорания 25 ООО-42 ООО кДж/кг;

низкокалорийные - с теплотой сгорания меньше 25 ООО кДж/кг.

По происхождению топливо классифицируют, если возникает необходимость оценить сырьевую базу или способы получения топлив.При этом все топлива делят на две группы: нефтяного и ненефтяного происхождения.

Часто топливо ненефтяного происхожедния называют альтерна* тивным топливом, желая тем самым противопоставить его топливу нефтяного происхождения. К альтернативным топливам относятся спирты, водород и почти все виды синтетических углеводородных топлив, т. е. искусственно полученные из ненефтяного сырья бензины, дизельные топлива и т. д. Особо рассматриваются природный газ и топлива, полученные из горючих сланцев (например, сланцевый бензин).

Поскольку методы переработки нефти имеют существенное значение для оценки показателей качества, то при классификации топлив по их происхождению нефтяные топлива можно дополнительно классифицировать по их технологическим признакам. Например, бензины могут быть подразделены на бензины, полученные прямой перегонкой (прямогониые), бензины термического или каталитического крекинга и т. д.

По целевому назначению топлива делятся на топлива для двигателей с искровым зажиганием (к ним относятся в основном бензины), дизельное топливо, топливо для турбореактивных двигателей и т. д. Эта классификация может быть и более подробной. Например, дизельное топливо различают для быстроходных двигателей (автомобильных, тракторных и ряда других транспортных машин), для средне- и малооборотных дизелей (судовых, стационарных) и др.

zobiki.ru С чего начать свое дело - Информационный портал.

zobiki.ru С чего начать свое дело - Информационный портал.